О языческой основе т.н. «христианской»

Троицы написано много трудов и сказано много слов. Осознание заблуждения,

связанного с этой догмой, культивируемой церковными богословами на протяжение

1700 лет, становится очевидным не только для историков, но и для самих

христиан. В особенности в последние годы наблюдается усиливающаяся тенденция

среди верующих различных конфессий к пересмотру данного учения и даже полному

отказу от него, как от не соответствующего духу учения Христа.

Такая тенденция логична, так как интернет предоставил широчайшие возможности для ознакомления со многими научными, историческими и археологическими источниками, которые еще 10-15 лет назад были недоступны для широкого круга читателей. Более глубокое текстологическое исследование Библии с помощью подстрочных переводов и оцифрованных древнейших рукописей Священного Писания, выставленных ведущими музеями в открытом доступе онлайн, также значительно посодействовали критическому пересмотру догмата триединства.

Такая тенденция логична, так как интернет предоставил широчайшие возможности для ознакомления со многими научными, историческими и археологическими источниками, которые еще 10-15 лет назад были недоступны для широкого круга читателей. Более глубокое текстологическое исследование Библии с помощью подстрочных переводов и оцифрованных древнейших рукописей Священного Писания, выставленных ведущими музеями в открытом доступе онлайн, также значительно посодействовали критическому пересмотру догмата триединства.

Одной из основных причин отрицания

Троицы стала доступность сведений об историческом развитии почитания триад в

многочисленных культах языческого мира. Представляются бессмысленными попытки

опровергнуть данные факты. Сакрализация божественных триад на протяжение

тысячелетий являлась настолько привычной практикой в религиях и мифологиях мира,

что с ней не спорят даже церковные богословы. Однако в стремлении поддержать

этот догмат озвучивается возражение, будто между Троицей «христианской» и языческими

троицами нет ничего общего, и развитие последних происходило хаотично. Насколько

обосновано такое мнение?

Увы, было бы наивным полагать, что

религиозная идея троиц (триад) в мифологических традициях народов не имеет

некоего общего основания. Во многих культах при всем разнообразии и различии

богов, составляющих троицы, присутствуют явно общие идеи, подчеркивающие схожесть взглядов их поклонников на мистическую сакральность триадности. Персоналии троиц в понимании их

почитателей зачастую характеризовали собой различие неких трех великих сфер

мироздания или трех видов материй, которые они контролируют или символизируют. Идея

языческих триад напрямую касалась взаимоотношений человека и божеств, как

следствие, связывая воедино его прошлое, настоящее и будущее в космическом

масштабе. Мифологические эпосы, описывающие истории богов, разумеется, могут в

корне отличаться друг от друга, однако в каждой идее троицы всегда была

заключена определенная философия жизни, претендующая на предоставление человеку

смысла его бытия. Иначе бы эти представления не сохранялись на протяжение веков

в форме религиозных учений.

С течением столетий и тысячелетий

религиозные культы, сформированные вокруг сакральности тройственных

божественных символов, могли меняться, трансформироваться или даже заменяться

одни другими. Однако, как показывает история человечества, идея троицы культивировалась даже в тех религиозных

системах, что подразумевали политеизм в широчайших масштабах (тот же индуизм,

например). Пантеоны национальных богов могли включать в себя десятки божеств,

но мы с удивительной последовательностью можем наблюдать факты выделения

из сонма божеств особых богов в особые триады. Поэтому сложно оспаривать факт

того, что языческий мир всегда следовал тенденции культивирования религиозной

идеи триединства, независимо от формы ее проявления.

Это во многом подтверждается тем,

насколько успешным было церковное утверждение идеи т.н. «христианской» Троицы в

языческих народах, где предшествующая религиозная культура уже была знакомой с

триединством в виде собственных богов. Больше сложностей могло вызвать само по

себе новое учение, называемое «христианским», или факт перемены имен тех, кому

теперь следовало поклоняться. Однако, как таковая идея триединства была достаточно

привычной для язычников, и в этом вопросе им не требовалось особо менять свое

представление о боге. Менялась лишь форма эпоса, менялось название их религии,

менялись священные имена, но сущность того, кому они должны были поклоняться, в

принципе оставалась прежней – они продолжали иметь дело все с той же «божественной»

триадой, но в обновленном ее проявлении.

Отсюда следует очевидный вывод:

церковь не победила, да и не могла победить фундаментальные основы язычества,

потому что она сама (вскоре после завершения апостольского периода)

заимствовала у язычества эти основы. Учение о Троице – это фундаментальное

учение церкви. Но если этот догмат, не проповедуемый ни самим Христом, ни его

апостолами, исторически уходит корнями в систему языческих убеждений, то было

бы странно говорить будто церковь обучала языческий мир христианству. Скорее

наоборот, языческий мир научил церковь языческой троице.

«Происхождение [Троицы] полностью языческое» («The Paganism in Our Christianity»).

«Троица — это искажение, заимствованное из языческих религий и привитое христианской вере» («A Dictionary of Religious Knowledge»).

«Теория о Троице, сформировавшаяся в IV веке, была отклонением от первоначального христианского учения» («Американская энциклопедия»).

В значительной степени на процесс адаптирования "триадных" воззрений в христианском богословии оказали популярные религиозные традиции египетских культов.

«Троица изначально чужда христианству и попала в него из язычества времен фараонов» (Гарслав Крейни «Религия древних египтян»).

«Христианству не удалось уничтожить язычество; оно переняло его. [...] Из Египта пришли представления о троичности божества» (Уилл Дьюрант «Die Geschichte der Menschheit»).

«Внимание египетских богословов было практически полностью приковано к троице... Трех богов объединяли и относились к ним как к одному существу, обращаясь к нему в единственном числе. В этом видна прямая связь между духовной силой египетской религии и христианским богословием» (Зигфрид Моренц «Ägyptische Religion»).

«Происхождение [Троицы] полностью языческое» («The Paganism in Our Christianity»).

«Троица — это искажение, заимствованное из языческих религий и привитое христианской вере» («A Dictionary of Religious Knowledge»).

«Теория о Троице, сформировавшаяся в IV веке, была отклонением от первоначального христианского учения» («Американская энциклопедия»).

В значительной степени на процесс адаптирования "триадных" воззрений в христианском богословии оказали популярные религиозные традиции египетских культов.

«Троица изначально чужда христианству и попала в него из язычества времен фараонов» (Гарслав Крейни «Религия древних египтян»).

«Христианству не удалось уничтожить язычество; оно переняло его. [...] Из Египта пришли представления о троичности божества» (Уилл Дьюрант «Die Geschichte der Menschheit»).

«Внимание египетских богословов было практически полностью приковано к троице... Трех богов объединяли и относились к ним как к одному существу, обращаясь к нему в единственном числе. В этом видна прямая связь между духовной силой египетской религии и христианским богословием» (Зигфрид Моренц «Ägyptische Religion»).

А теперь чуть подробнее о "святых троицах" язычества...

ИНДУИЗМ

Индуистские «троицы» имеют свои отличия в зависимости от практикуемого философского направления и времени расцвета культа. Они могут представлять, как объединение трех различных божеств, так и тройное проявление одного бога в виде «ипостасей». В индусской иконографике триады изображены и в виде трех отдельных фигур божеств, и в форме тройственно слившихся в одну фигуру, и в облике одного тела с тремя ликами.

В древних Ригведах прославляется бог Вишну, якобы прошедший тремя шагами три мировые сферы. Считается, что он проявил себя в трех формах — как Агни на земле; Индра (Вайю) в воздухе; и Сурья на небе. Поэтому Вишну именовался как «Тривикрама», т.е. «трижды шагнувший».

Непосредственно богу Агни (богу огня) Веды уделяют много внимания. Считается, что он был рожден в энергии «Третагни» («трех огней»), и потому обладал тройственной природой и тройственной силой. Символизируя эту огненную триаду, Агни нередко изображался с тремя головами.

Позднее в индуизме был развит еще один вид троицы – он получил название «Тримурти» (санскр. त्रिमूर्ति, trimūrti «три лика»). В одном из древних индийских эпосов о Тримурти говорится так:

"Он, который есть Вишну, есть также и Шива, и он, который есть Шива, есть также и Брахма: одно существо, но три бога — Шива, Вишну, Брахма".

Показательно, что Тримурти изображалась и в виде отдельных друг от друга фигур, и как объединенные в одну форму божества.

«Тримурти («Тройственный образ»), в состав Тримурти входят Брахма, Вишну и Шива. Все они считаются проявлением единой божественной сути, но за каждым закреплена определенная «сфера деятельности»... Все три бога нередко изображаются вместе: они или стоят рядом, или их тела словно вырастают одно из другого» (Печорин Виктор Владимирович «Тайна Троицы»)

«Один из богов Троицы — Шива. Он считается богом разрушающим. Другие два бога — это Брахма, бог созидающий, и Вишну, бог охраняющий. [...] Три бога объединены в одну форму, чтобы показать, что эти три процесса одно и то же» (Э. Партасарати «The Symbolism of Hindu Gods and Rituals).

«Тримурти – ["тройственный образ" или "обладающий тремя обликами"], в индуистской мифологии божественная триада Брахмы, Вишну и Шивы, мыслимых в онтологическом и функциональном единстве» («Энциклопедия мифологии»).

«Тримурти — Тройственный образ в индуизме, состоящий из трех богов: Брахма, Вишну и Шива. Все они являлись проявлением единой божественной сути, но отображали разные ипостаси» («Религиозные термины»).

«Тримурти — (санскр. Tri-m û rti, от tri = три и m û rti = образ, лицо, тело) — индийская троица, состоящая из трех богов: Брахмы, Шивы и Вишну, как трех различных форм проявления одного и того же верховного божества» (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона).

«Тримурти - в индуизме проявление единства сущностей трёх главных богов — Брахмы, Шивы и Вишну, его иконографическое изображение — одна голова с тремя лицами» («Большая Советская энциклопедия»).

«Тримурти (имеющий три образа) - божественная триада Брахма, Вишну и Шива, выполняющая в мифологии функции сотворения, сохранения и разрушения вселенной и мыслимая как единое целое. Воплощает в себе др. идею троичности и триединства божеств, сил… В иконографии изображается в виде трех божеств или стоящих рядом, или словно вырастающих один из другого» (Альбедиль М. Ф. Словарь «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм»)

Шива - как один из трех ипостасей Тримурти, отличается также тем, что сам по себе имеет трехликий облик. Причем, и в более ранний период он представлялся в виде божества с тремя лицами. На одном из его древнейших изображений, названном учеными "Прото-Шивой", он сохраняет все тот же образ трехликого бога.

Стоит обратить внимание, что не только сама по себе триада Тримурти, но и присутствующий в ее иконографике символ трезубца подчеркивает сакральный смысл языческого триединства. Трезубец, называемый "тришула", неизменно демонстрируется в руках Шивы. О его смысле в одном источнике говорится так:

Стоит обратить внимание, что не только сама по себе триада Тримурти, но и присутствующий в ее иконографике символ трезубца подчеркивает сакральный смысл языческого триединства. Трезубец, называемый "тришула", неизменно демонстрируется в руках Шивы. О его смысле в одном источнике говорится так:

"Тришула (санскр. त्रिशूल triśūla, «трезубец») - один из основных и важнейших атрибутов Шивы. Символизирует три стадии эволюции мира (создание, поддержание и разрушение), три времени (прошлое, настоящее и будущее)…"

Триединая концепция нашла свое отражение еще в одном сакральном символе индуизма, именуемом Даттатрейя. В одном восточном источнике он характеризуется так:

"Даттатрейя является воплощением Троицы богов (Тримурти): Творца, Хранителя и Разрушителя (Брахмы, Вишну и Шивы)... Он не просто является воплощением Троицы – он олицетворяет Путь и цель самой абсолютной Истины или Реальности. Он является самой Истиной".

В отличие от классического изображения Тримурти, Даттатрейя, как правило, представлен божеством с одним общим телом, тремя одинаковыми лицами и шестью руками, иногда в присутствии священных животных.

Представление о сакральном тройном образе присутствует и в буддизме.

У последователей Будды это учение называется «Трикайя» (санскр. त्रिकाय, "tri" – три; "kāya" - "тела").

«Будда предстает в трех состояниях», - говорится в "Буддийской энциклопедии".

В буддистских источниках дается следующее объяснение:

«Три тела Будды, Трика́я (trikāya, «три тела») — триединая сущность, или три способа бытия Будды. Согласно учению махаяны, Будда проявляет себя в трех аспектах».

Исследовательница буддизма, знаток санскрита и тибетского языка Фримантл Франческа комментирует этот термин так:

«Трикайя — это существительное единственного числа, так как три кайи неотделимы друг от друга и являются тремя измерениями единого целого» («Сияющая пустота. Интерпретация "Тибетской книги мертвых"»).

В духовной и визуальной символике буддизма также присутствует идея, именуемая "Триратна". В одном буддийском источнике об этом говорится так:

"Трира́тна (санскр. त्रिरत्न, triratna, «три драгоценности»; пали: Tiratana; кит. Саньбао; яп. Сампо́) — в буддизме — три драгоценности буддийской доктрины: Будда, Дхарма (закон), Сангха (община). Триратна является своеобразным символом веры буддиста. Восприятие Будды как учителя и проводника, его дхарму как закон, а сангху как сообщество единомышленников, является непременным атрибутом буддийского мировоззрения".

"Традиционно триратна изображается в виде тройственного символа: трезубца тришулы, обрамлённого алмазной ветвью (ваджрой), расположенного поверх цветка чакры с цветком лотоса. Другой вариант этого символа — три разноцветных прозрачных сферы, часто в виде трёх кругов".

Культ божественных триад практиковался, как считают ученые, еще со времен древнейшей шумерской цивилизации, наследницами которой впоследствии стали Вавилон и Ассирия. О самой ранней из известных троиц британский востоковед-ассириолог, профессор Саггс Генри пишет следующее:

«Во главе пантеона в течение трех тысячелетий существования шумеро-аккадской религии стоял бог Ану (шумерский Ан)… Кроме Ану был еще его могущественный сын Энлиль (или Эллиль), дословно – «повелитель ветра»… Третий из великих богов, стоящих во главе пантеона, известен под разными именами: два основных – Энки – «Господин Ки» (Ки означает либо «земля», либо «подземный мир») и Эа – «бог дома воды».

Еще одну древнюю триаду шумерских богов Саггс Генри описывает так:

«Вторую группу божеств составляли Солнце, Луна и планета Венера, шумерские и семитские имена которых были соответственно Уту (или Шамаш), Нанна (или Син), Иннин (или Иштар). Здесь снова хочется говорить о триаде, если только понятие «триада» означает нечто большее, чем просто три единицы» (Саггс Генри «Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья»).

«Мир был разделен на три части, каждая из которых стала владением одного бога. Долей Ану стали небеса. Энлиль получил землю. Эа стал правителем вод. Все вместе они составляли триаду Великих Богов» («Larousse Encyclopedia of Mythology»).

Известный историк древнего мира Б.А. Тураев также описывает особенности обожествленных триад шумерской цивилизации:

"Во главе пантеона удержалась верховная сумерийская космическая триада из древних Ану, Энлиля (Эллиля, Иллиля) и Эа, олицетворяющая три части: вселенной. Ану — непостижим и далек; Энлиль — могуч и царственен; Эа — премудр и свят.

[…]

Син, бог месяца, иначе Наннар, почитавшийся первоначально в Уре и Харране и, благодаря продолжительному господству династии Ура, завоевавший себе одно из наиболее видных мест в религиозном сознании вавилонян, считался сыном ниппурского Энлиля, где вместе с ним и его супругой Нинлиль составлял высшую триаду" (Тураев Б.А. «История Древнего Востока»).

На территории Ближнего Востока и Малой Азии в дохристианскую эпоху были известны и другие языческие триады. Так, сирийская Пальмира имела свои особо почитаемые троицы.

«Входили в триаду богов Баалшамем — Малакбел — Аглибол, занимавших в пантеоне Пальмиры (наряду с триадой Бел — Йарихбол — Аглибол) наиболее заметное место» ("Древний мир. Энциклопедический словарь").

В начале ХХ века благодаря археологическим экспедициям Макса фон Оппенгейма была обнаружена древняя хеттская триада: стоящие на двух львах и одном быке бог Тешуба, его супруга богиня Хебат и сын Шаррум.

Идея триад богов практиковалась и в древней зороастрийской религии.

"Приверженцы Заратуштры верили в существование высшего божества, «творца скота, воды и растений» Ахурамазды («Владыки Всеведающего»), рядом с которым находились его помощники Арту Вахишта и Воху Ману, воплощающие благие материальные силы — огонь и скот. Они же мыслились как абстрактные понятия из духовной сферы — слово и дело. Ахурамазда, Арту Вахишта и Воху Мана составляли троицу небесных богов... Эта же троица в свою очередь мыслилась как социальные и моральные категории: прочная власть, преданность, здоровье, жизненная сила" (А.И. Немировский «Мифы и легенды Древнего Востока»).

"Олицетворением и хранителем договора и согласия в авестийской мифологии являлся бог Митра. Митру чтили как защитника согласия между людьми, врага всяческих распрей и раздоров, выпрямителя границ, охранителя общественной стабильности. Отождествленный позднее с Солнцем, он стал также богом, дарующим жизнь и дающим сыновей. Помощниками Митры считались «потомок Воды» Апат Напат (божество, родственное италийскому Нептуну), а также Бага" (там же).

Интересно, что зороастризм подразумевал также и "злую триаду", противостоящую "доброй".

"Ахурамазде как верховному божеству и предводителю сил добра в авестийской мифологии противостоит Ангро-Майнью («Злая мысль»), в котором видели главу сил зла. Ангро-Майнью (Ариман) мыслился членом троицы зла, куда входили, кроме него, Друджа («Злое слово») и Айшма («Злое дело»)" (там же).

Главной греческой троицей являлись боги-братья Зевс, Посейдон и Аид. Каждый из них символизировал могущества трех миров: неба, моря и подземелья (в смысле царства мертвых).

Древнегреческая религия на протяжение долгих веков сохраняла культ Гекаты, считающейся древнейшей греческой формой триединой богини. Она изображалась с тремя соединенными телами и тремя головами, что, как считается, указывало на ее связующую роль между небом, землей и подземным миром. Этот культ в значительной мере носил мистический смысл и зачастую ассоциировался с невидимыми духами и колдовством. В одном источнике говорится:

"В связи со своей тройственностью Геката приобрела такие эпитеты, как «Дива Триформис» (трехликая богиня), «Тергемина» (тройная) и «Трицепс» (трехглавая)".

Образ Гекаты, в свою очередь, временами ассоциировался с другими богинями, объединяемыми в триады.

Религиозная система Рима дохристианских времен была знаменита своими троицами. В первую очередь здесь следует упомянуть т.н. "Архаическую триаду", или «самую древнюю римскую триаду: Юпитер, Марс, Квирин» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей. Том 2: от Гаутамы Будды до триумфа христианства»).

«Вместе с Юпитером Марс и Квирин составляли архаическую триаду самых могущественных римских богов» (Д.А. Лазарчук "Мифы и предания Древнего Рима").

Между тем, Рим имел священную троицу, почитаемую представителями более низкого социального положения.

"Авентинская триада" (496 г. до н.э., известная также как «Плебейская триада» или «Аграрная триада») была представлена божествами Церерой, Либером и Либерой. Она считалась покровительницей римского плебса – людей из простого народа.

Впрочем, «эта триада очень рано слилась с троицей богов Деметра, Дионис (Бахус) и Персефона (Прозерпина)» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей»).

Со временем на смену т.н. "Архаической триаде" пришла троица, известная как "Капитолийская триада".

«В период господства этрусков прежняя триада Юпитер-Марс-Квирин сменилась другой, утвердившейся во времена Тарквиниев триадой Юпитер-Юнона-Минерва» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей»).

«Капитолийская триада - в Древнем Риме совокупность трёх важнейших богов, почитавшихся в Капитолийском храме (на Капитолии). Капитолийскую триаду составляли Юпитер, Юнона и Минерва» ("Большая советская энциклопедия").

"Три последних бога, то есть Перкун, Потримпос и Поклюс составляли как бы литовскую священную троицу. В главном литовском святилище Ромове они всегда стояли вместе: Перкун в средине, Потримпос – справа, а Поклюс – слева" (Павел Брянцев "Литовское государство").

Многочисленные кельтские культы также оставили после себя свидетельства почитания триад.

«Многие кельтские боги и богини существовали как триада... Число три имело магически-религиозное значение» (Durrow "High Cross").

«Для кельтов… трехголовый бог был самым могущественным из богов» («Кельтские верования»)

«Трехголовый человек, образованный из трех лиц, объединенных в одну голову, является очень древним символом из кельтских верований. Христианская религия использовала его как представление о Троице" ("Tricéphale est-ce pratique? Trifrons c'est pas Tournesol").

«Иконографическая традиция ["трифронов", т.е. трехголовых богов] не ограничивается кельтским миром, хотя она особенно распространена там»

(Ален Делике “О трифронах» / Alain Deliquet «A propos des "Trifrons"»).

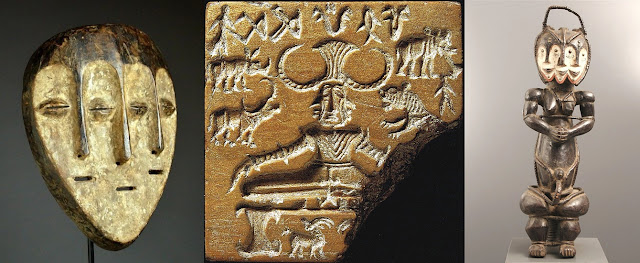

Кельтские триадные культы были представлены как уже привычными вариантами трехликих божеств...

Нет смысла стараться пересказывать все примеры языческих триад, так как эта задача потребовала бы слишком длительных перечислений и приведения множества дополнительных изображений богов-троиц. Думается, что факт культивирования идеи троицы язычниками различных времен, культур и религиозных систем сам по себе является неоспоримым.

В качестве завершающего примера можно упомянуть тринитарную догматику, развитую на базе древнегреческой философии. Еще у Платона была выведена "триада чистой идеи, чистой материи и материи вторичной" (А.Ф. Лосев "Комментарии к диалогам Платона"). Он же заложил основы догматики той триады, что впоследствии была развита неоплатонизмом.

«Характерными чертами неоплатонизма являются учение об иерархически устроенном мире, порожденным от запредельного ему первоначала, особое внимание к теме «восхождения» души к своему истоку, разработка практических способов единения с божеством (теургии) на основе языческих культов, в связи с этим устойчивый интерес к мистицизму, пифагорейской символике чисел» (Энциклопедия «Кругосвет»).

В этой "символике чисел" неоплатонизма, как не трудно догадаться, основополагающей стала триада. В свою очередь, известнейшим популяризатором неоплатонической триады стал философ Плотин, «рассматривавший Мир, как диалектическое развитие основной триады божественных ипостасей (Единое\Мировой Ум\Мировая Душа)» (Д.М. Николаев «Неоплатонизм и триады богов»).

«Для неоплатоников было характерно учение о трех ипостасях. “Триадический” взгляд на мир ведет свое начало еще от Платона» ("Философия Плотина и становление патристического богословия").

Триада неоплатонизма вместе с тем отличалась от других языческих триад тем, что она не ставила своей целью идентификацию конкретных богов, а пыталась на космологическом уровне объяснить мирообразование Вселенной. Метафизика неоплатонической триады подразумевала некую вертикальную структуру, на вершине которой присутствовало "Единое" (первопричина), ниже - "Мировой ум", под которым, соответственно, пребывала "Мировая душа".

Неоплатоническая триада, возможно, смотрится нетипично на фоне религиозных культов языческих троиц. Однако, в действительности за ее нетипичностью скрывалось в определенном смысле "преимущество", так как эта идея отражала уже не столько религиозные, сколько некие научно-философские представления. В западной цивилизации античной эпохи человек не мог считаться "образованным" без обладания философскими знаниями. Иметь представления об учениях Аристотеля, Платона, а в эпоху раннего христианства - неоплатонизма - считалось признаком правильного воспитания и эрудированности. Потом это в значительной степени сыграет злую шутку с христианскими "отцами церкви", которые, будучи очарованными философией, сформируют "тринитарное богословие" и заложат основание для принятия церковью доктрины "святой Троицы".

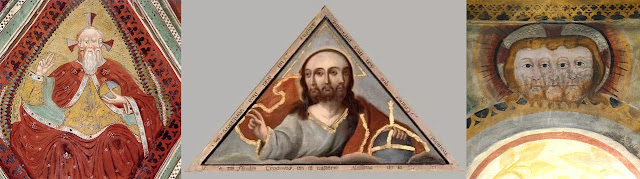

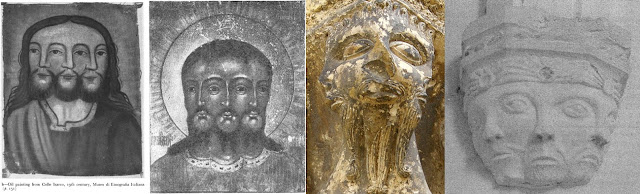

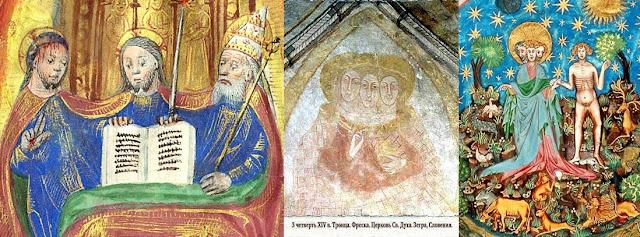

Если задаться целью сравнения образов триад в иконографике языческих культов и т.н. "христианского художества", невольно приходится делать выводы о парадоксальной схожести восприятия облика триединых божеств. Можно сколько угодно спорить о том, насколько "природа Троицы" непохожа на "природу триад", однако конечный продукт иконографии говорит сам за себя. И те, и другие, судя по всему, видели свои вышние силы практически идентично. Читатель может убедиться в этом воочию...

Огромную массу образов троиц и триад мы условно разделим в зависимости от стилистики их написания. В начале выделим группу, в которой божественные триады изображены как "смесоипостасные", или "триликие", т.е. с одной головой, у которой три лица (но всего четыре общих глаза). Ниже мы наблюдаем некоторые примеры языческих триликих триад...

А далее можно увидеть многочисленные примеры т.н. "христианской" триликой Святой Троицы...

Отдельно выделим православные триликие "смесоипостасные" образы Святой Троицы...

Шива - как один из трех ипостасей Тримурти, отличается также тем, что сам по себе имеет трехликий облик. Причем, и в более ранний период он представлялся в виде божества с тремя лицами. На одном из его древнейших изображений, названном учеными "Прото-Шивой", он сохраняет все тот же образ трехликого бога.

Стоит обратить внимание, что не только сама по себе триада Тримурти, но и присутствующий в ее иконографике символ трезубца подчеркивает сакральный смысл языческого триединства. Трезубец, называемый "тришула", неизменно демонстрируется в руках Шивы. О его смысле в одном источнике говорится так:

Стоит обратить внимание, что не только сама по себе триада Тримурти, но и присутствующий в ее иконографике символ трезубца подчеркивает сакральный смысл языческого триединства. Трезубец, называемый "тришула", неизменно демонстрируется в руках Шивы. О его смысле в одном источнике говорится так: "Тришула (санскр. त्रिशूल triśūla, «трезубец») - один из основных и важнейших атрибутов Шивы. Символизирует три стадии эволюции мира (создание, поддержание и разрушение), три времени (прошлое, настоящее и будущее)…"

Триединая концепция нашла свое отражение еще в одном сакральном символе индуизма, именуемом Даттатрейя. В одном восточном источнике он характеризуется так:

"Даттатрейя является воплощением Троицы богов (Тримурти): Творца, Хранителя и Разрушителя (Брахмы, Вишну и Шивы)... Он не просто является воплощением Троицы – он олицетворяет Путь и цель самой абсолютной Истины или Реальности. Он является самой Истиной".

В отличие от классического изображения Тримурти, Даттатрейя, как правило, представлен божеством с одним общим телом, тремя одинаковыми лицами и шестью руками, иногда в присутствии священных животных.

БУДДИЗМ

Представление о сакральном тройном образе присутствует и в буддизме.

У последователей Будды это учение называется «Трикайя» (санскр. त्रिकाय, "tri" – три; "kāya" - "тела").

«Будда предстает в трех состояниях», - говорится в "Буддийской энциклопедии".

В буддистских источниках дается следующее объяснение:

«Три тела Будды, Трика́я (trikāya, «три тела») — триединая сущность, или три способа бытия Будды. Согласно учению махаяны, Будда проявляет себя в трех аспектах».

Исследовательница буддизма, знаток санскрита и тибетского языка Фримантл Франческа комментирует этот термин так:

«Трикайя — это существительное единственного числа, так как три кайи неотделимы друг от друга и являются тремя измерениями единого целого» («Сияющая пустота. Интерпретация "Тибетской книги мертвых"»).

В духовной и визуальной символике буддизма также присутствует идея, именуемая "Триратна". В одном буддийском источнике об этом говорится так:

"Трира́тна (санскр. त्रिरत्न, triratna, «три драгоценности»; пали: Tiratana; кит. Саньбао; яп. Сампо́) — в буддизме — три драгоценности буддийской доктрины: Будда, Дхарма (закон), Сангха (община). Триратна является своеобразным символом веры буддиста. Восприятие Будды как учителя и проводника, его дхарму как закон, а сангху как сообщество единомышленников, является непременным атрибутом буддийского мировоззрения".

"Традиционно триратна изображается в виде тройственного символа: трезубца тришулы, обрамлённого алмазной ветвью (ваджрой), расположенного поверх цветка чакры с цветком лотоса. Другой вариант этого символа — три разноцветных прозрачных сферы, часто в виде трёх кругов".

ШУМЕР, ВАВИЛОН, АССИРИЯ

Культ божественных триад практиковался, как считают ученые, еще со времен древнейшей шумерской цивилизации, наследницами которой впоследствии стали Вавилон и Ассирия. О самой ранней из известных троиц британский востоковед-ассириолог, профессор Саггс Генри пишет следующее:

«Во главе пантеона в течение трех тысячелетий существования шумеро-аккадской религии стоял бог Ану (шумерский Ан)… Кроме Ану был еще его могущественный сын Энлиль (или Эллиль), дословно – «повелитель ветра»… Третий из великих богов, стоящих во главе пантеона, известен под разными именами: два основных – Энки – «Господин Ки» (Ки означает либо «земля», либо «подземный мир») и Эа – «бог дома воды».

Еще одну древнюю триаду шумерских богов Саггс Генри описывает так:

«Вторую группу божеств составляли Солнце, Луна и планета Венера, шумерские и семитские имена которых были соответственно Уту (или Шамаш), Нанна (или Син), Иннин (или Иштар). Здесь снова хочется говорить о триаде, если только понятие «триада» означает нечто большее, чем просто три единицы» (Саггс Генри «Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья»).

«Мир был разделен на три части, каждая из которых стала владением одного бога. Долей Ану стали небеса. Энлиль получил землю. Эа стал правителем вод. Все вместе они составляли триаду Великих Богов» («Larousse Encyclopedia of Mythology»).

Известный историк древнего мира Б.А. Тураев также описывает особенности обожествленных триад шумерской цивилизации:

"Во главе пантеона удержалась верховная сумерийская космическая триада из древних Ану, Энлиля (Эллиля, Иллиля) и Эа, олицетворяющая три части: вселенной. Ану — непостижим и далек; Энлиль — могуч и царственен; Эа — премудр и свят.

[…]

Син, бог месяца, иначе Наннар, почитавшийся первоначально в Уре и Харране и, благодаря продолжительному господству династии Ура, завоевавший себе одно из наиболее видных мест в религиозном сознании вавилонян, считался сыном ниппурского Энлиля, где вместе с ним и его супругой Нинлиль составлял высшую триаду" (Тураев Б.А. «История Древнего Востока»).

На территории Ближнего Востока и Малой Азии в дохристианскую эпоху были известны и другие языческие триады. Так, сирийская Пальмира имела свои особо почитаемые троицы.

«Входили в триаду богов Баалшамем — Малакбел — Аглибол, занимавших в пантеоне Пальмиры (наряду с триадой Бел — Йарихбол — Аглибол) наиболее заметное место» ("Древний мир. Энциклопедический словарь").

В начале ХХ века благодаря археологическим экспедициям Макса фон Оппенгейма была обнаружена древняя хеттская триада: стоящие на двух львах и одном быке бог Тешуба, его супруга богиня Хебат и сын Шаррум.

ЗОРОАСТРИЗМ

Идея триад богов практиковалась и в древней зороастрийской религии.

"Приверженцы Заратуштры верили в существование высшего божества, «творца скота, воды и растений» Ахурамазды («Владыки Всеведающего»), рядом с которым находились его помощники Арту Вахишта и Воху Ману, воплощающие благие материальные силы — огонь и скот. Они же мыслились как абстрактные понятия из духовной сферы — слово и дело. Ахурамазда, Арту Вахишта и Воху Мана составляли троицу небесных богов... Эта же троица в свою очередь мыслилась как социальные и моральные категории: прочная власть, преданность, здоровье, жизненная сила" (А.И. Немировский «Мифы и легенды Древнего Востока»).

"Олицетворением и хранителем договора и согласия в авестийской мифологии являлся бог Митра. Митру чтили как защитника согласия между людьми, врага всяческих распрей и раздоров, выпрямителя границ, охранителя общественной стабильности. Отождествленный позднее с Солнцем, он стал также богом, дарующим жизнь и дающим сыновей. Помощниками Митры считались «потомок Воды» Апат Напат (божество, родственное италийскому Нептуну), а также Бага" (там же).

Интересно, что зороастризм подразумевал также и "злую триаду", противостоящую "доброй".

"Ахурамазде как верховному божеству и предводителю сил добра в авестийской мифологии противостоит Ангро-Майнью («Злая мысль»), в котором видели главу сил зла. Ангро-Майнью (Ариман) мыслился членом троицы зла, куда входили, кроме него, Друджа («Злое слово») и Айшма («Злое дело»)" (там же).

ГРЕЦИЯ

Главной греческой троицей являлись боги-братья Зевс, Посейдон и Аид. Каждый из них символизировал могущества трех миров: неба, моря и подземелья (в смысле царства мертвых).

Древнегреческая религия на протяжение долгих веков сохраняла культ Гекаты, считающейся древнейшей греческой формой триединой богини. Она изображалась с тремя соединенными телами и тремя головами, что, как считается, указывало на ее связующую роль между небом, землей и подземным миром. Этот культ в значительной мере носил мистический смысл и зачастую ассоциировался с невидимыми духами и колдовством. В одном источнике говорится:

"В связи со своей тройственностью Геката приобрела такие эпитеты, как «Дива Триформис» (трехликая богиня), «Тергемина» (тройная) и «Трицепс» (трехглавая)".

Образ Гекаты, в свою очередь, временами ассоциировался с другими богинями, объединяемыми в триады.

РИМ

Религиозная система Рима дохристианских времен была знаменита своими троицами. В первую очередь здесь следует упомянуть т.н. "Архаическую триаду", или «самую древнюю римскую триаду: Юпитер, Марс, Квирин» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей. Том 2: от Гаутамы Будды до триумфа христианства»).

«Вместе с Юпитером Марс и Квирин составляли архаическую триаду самых могущественных римских богов» (Д.А. Лазарчук "Мифы и предания Древнего Рима").

Между тем, Рим имел священную троицу, почитаемую представителями более низкого социального положения.

"Авентинская триада" (496 г. до н.э., известная также как «Плебейская триада» или «Аграрная триада») была представлена божествами Церерой, Либером и Либерой. Она считалась покровительницей римского плебса – людей из простого народа.

Впрочем, «эта триада очень рано слилась с троицей богов Деметра, Дионис (Бахус) и Персефона (Прозерпина)» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей»).

Со временем на смену т.н. "Архаической триаде" пришла троица, известная как "Капитолийская триада".

«В период господства этрусков прежняя триада Юпитер-Марс-Квирин сменилась другой, утвердившейся во времена Тарквиниев триадой Юпитер-Юнона-Минерва» (Элиаде М. «История веры и религиозных идей»).

«Капитолийская триада - в Древнем Риме совокупность трёх важнейших богов, почитавшихся в Капитолийском храме (на Капитолии). Капитолийскую триаду составляли Юпитер, Юнона и Минерва» ("Большая советская энциклопедия").

ЕГИПЕТ

"Триглав — трехглавое божество балтийских славян. Три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами — небом, землей и преисподней, иногда он называется высшим богом. Триглав последовательно связан с троичной символикой" ("Словарь славянской мифологии").

"Триглав — трехглавое божество балтийских славян. Три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами — небом, землей и преисподней, иногда он называется высшим богом. Триглав последовательно связан с троичной символикой" ("Словарь славянской мифологии").

"Славянское единобожие тоже знало свою троицу, точнее, речь должна идти о многих троицах... Триглава славяне считали повелителем трех царств – небесного, земного и подземного" (Александр Елисеев "Крещение Руси").

Существует мнение, что Триглав ассоциировал в себе триаду других почитаемых славянских божеств.

Древний Египет был особо богат примерами божеств, объединенными в троицы. Осирис, его жена Исида и сын Гор составляли самую известную троицу Египта. Вместе с тем, триады могли формироваться в зависимости от территориального признака, месторасположения города, жители которого воздавали особые почести таким богам.

СЛАВЯНЕ

"Триглав — трехглавое божество балтийских славян. Три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами — небом, землей и преисподней, иногда он называется высшим богом. Триглав последовательно связан с троичной символикой" ("Словарь славянской мифологии").

"Триглав — трехглавое божество балтийских славян. Три головы символизировали власть Триглава над тремя царствами — небом, землей и преисподней, иногда он называется высшим богом. Триглав последовательно связан с троичной символикой" ("Словарь славянской мифологии")."Славянское единобожие тоже знало свою троицу, точнее, речь должна идти о многих троицах... Триглава славяне считали повелителем трех царств – небесного, земного и подземного" (Александр Елисеев "Крещение Руси").

Существует мнение, что Триглав ассоциировал в себе триаду других почитаемых славянских божеств.

"Сварог, Перун и Световит составляют языческую Троицу" (А.А. Куликов "Космическая мифология древних славян").

Обращает на себя тот факт, что церковный праздник Троицы по сути является заменой праздника почитания славянского Триглава, так как оба они отмечаются практически в одно время.

Обращает на себя тот факт, что церковный праздник Троицы по сути является заменой праздника почитания славянского Триглава, так как оба они отмечаются практически в одно время.

ЕВРОПА

«Германские божества были прежде всего богами природы. Как уже отмечалось, Тацит выделял среди богов германцев триаду наиболее почитаемых, называя их римскими именами: Меркурий, Марс, Геркулес. По мнению одних исследователей, этими богами были Вотан, Тиваз и Тор, другие считают, что, кроме Вотана и Тиваза, в триаду входил Фрейр» (В.Д. Карамазов «Всеобщая история религий мира»).

"Три последних бога, то есть Перкун, Потримпос и Поклюс составляли как бы литовскую священную троицу. В главном литовском святилище Ромове они всегда стояли вместе: Перкун в средине, Потримпос – справа, а Поклюс – слева" (Павел Брянцев "Литовское государство").

Многочисленные кельтские культы также оставили после себя свидетельства почитания триад.

«Многие кельтские боги и богини существовали как триада... Число три имело магически-религиозное значение» (Durrow "High Cross").

«Для кельтов… трехголовый бог был самым могущественным из богов» («Кельтские верования»)

«Трехголовый человек, образованный из трех лиц, объединенных в одну голову, является очень древним символом из кельтских верований. Христианская религия использовала его как представление о Троице" ("Tricéphale est-ce pratique? Trifrons c'est pas Tournesol").

«Иконографическая традиция ["трифронов", т.е. трехголовых богов] не ограничивается кельтским миром, хотя она особенно распространена там»

(Ален Делике “О трифронах» / Alain Deliquet «A propos des "Trifrons"»).

Кельтские триадные культы были представлены как уже привычными вариантами трехликих божеств...

...так и особыми видами троиц, которые ученые назвали "культами трех Матерей". Со временем римские легионеры, возвращавшиеся из завоевательных походов на территории Европы, сделали эти объекты поклонения известными и для жителей империи.

«Характерными чертами неоплатонизма являются учение об иерархически устроенном мире, порожденным от запредельного ему первоначала, особое внимание к теме «восхождения» души к своему истоку, разработка практических способов единения с божеством (теургии) на основе языческих культов, в связи с этим устойчивый интерес к мистицизму, пифагорейской символике чисел» (Энциклопедия «Кругосвет»).

В этой "символике чисел" неоплатонизма, как не трудно догадаться, основополагающей стала триада. В свою очередь, известнейшим популяризатором неоплатонической триады стал философ Плотин, «рассматривавший Мир, как диалектическое развитие основной триады божественных ипостасей (Единое\Мировой Ум\Мировая Душа)» (Д.М. Николаев «Неоплатонизм и триады богов»).

«Для неоплатоников было характерно учение о трех ипостасях. “Триадический” взгляд на мир ведет свое начало еще от Платона» ("Философия Плотина и становление патристического богословия").

Триада неоплатонизма вместе с тем отличалась от других языческих триад тем, что она не ставила своей целью идентификацию конкретных богов, а пыталась на космологическом уровне объяснить мирообразование Вселенной. Метафизика неоплатонической триады подразумевала некую вертикальную структуру, на вершине которой присутствовало "Единое" (первопричина), ниже - "Мировой ум", под которым, соответственно, пребывала "Мировая душа".

Неоплатоническая триада, возможно, смотрится нетипично на фоне религиозных культов языческих троиц. Однако, в действительности за ее нетипичностью скрывалось в определенном смысле "преимущество", так как эта идея отражала уже не столько религиозные, сколько некие научно-философские представления. В западной цивилизации античной эпохи человек не мог считаться "образованным" без обладания философскими знаниями. Иметь представления об учениях Аристотеля, Платона, а в эпоху раннего христианства - неоплатонизма - считалось признаком правильного воспитания и эрудированности. Потом это в значительной степени сыграет злую шутку с христианскими "отцами церкви", которые, будучи очарованными философией, сформируют "тринитарное богословие" и заложат основание для принятия церковью доктрины "святой Троицы".

СРАВНЕНИЯ

Если задаться целью сравнения образов триад в иконографике языческих культов и т.н. "христианского художества", невольно приходится делать выводы о парадоксальной схожести восприятия облика триединых божеств. Можно сколько угодно спорить о том, насколько "природа Троицы" непохожа на "природу триад", однако конечный продукт иконографии говорит сам за себя. И те, и другие, судя по всему, видели свои вышние силы практически идентично. Читатель может убедиться в этом воочию...

Огромную массу образов троиц и триад мы условно разделим в зависимости от стилистики их написания. В начале выделим группу, в которой божественные триады изображены как "смесоипостасные", или "триликие", т.е. с одной головой, у которой три лица (но всего четыре общих глаза). Ниже мы наблюдаем некоторые примеры языческих триликих триад...

А далее можно увидеть многочисленные примеры т.н. "христианской" триликой Святой Троицы...

Отдельно выделим православные триликие "смесоипостасные" образы Святой Троицы...

Следующая группа триад - т.н. "трехголовые" троицы. Сначала познакомимся с их языческими вариантами...

Далее мы можем наблюдать "христианские" аналоги трехголовой Троицы...

Триады с нимбами. Вверху языческие триады, внизу - "христианские"...

Последнее, на что мы обратим внимание, это очевидная взаимосвязь триадной символики, наблюдаемая в языческой и т.н. "христианской" традициях. Мы можем сравнить примеры сакральных изображений "божественных троиц", выполненных в виде треугольника. В верхней части представлен символ «Дива Триформис» (трехликая богиня), почитаемая сначала в греческом, а потом и в римском культах. Под ним - известные церковные символы "Святой Троицы" в форме аналогичного треугольника.

Помимо треугольника, идея триединства в языческих культах традиционно подчеркивалась символом трех кругов или сфер. В верхней части мы видим примеры буддийского тройственного символа "Трира́тна". Ниже - церковная символика "христианской" троицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем боговдохновленном Слове Бог не называет себя ни "Троицей", ни "триединым". В Библии мы не найдем и иных созвучных эпитетов, которые могли бы относится к Богу - например, "трехсущный", "триипостасный" и тому подобное. Наоборот, о себе Бог говорит как об "одном" Боге, и именно такое выражение Священное Писание содержит в себе довольно много раз (Второзаконие 6:4; 1 Тимофею 2:5).

В то же время, как мы могли убедиться, идея "триединства" издревле была присуща множеству языческих культов. Веками и тысячелетиями поклонники ложных богов, независимо от своей культурной принадлежности, имели характерную мистическую тенденцию почитать триединых богов или соединять отдельные божества в священные троицы. Практически все народы, окружавшие Древний Израиль, имели подобные культы триад, чем прямо антагонировали строго монотеистической форме поклонения Истинному Богу Иегове.

Ни Христос, ни апостолы, ни первые поколения христиан, ничего не знали о некой "Святой Троице", которой церковь начнет поклоняться через 300 лет после смерти и воскресения Иисуса. Должно было пройти достаточно много времени, прежде чем церковные богословы, выросшие не в иудейской среде, а в языческом обществе, и при этом воспитанные в духе эллинистической мысли, начали постепенно разрабатывать идеи, схожие с идеями восприятия божественной сущности, принятыми язычниками.

После приобретения церковью статуса "имперской религии" она наполнилась массами невозрожденных "христиан". Прежние язычники плохо разбирались в тонкостях "христианского" богословия, но все еще хорошо помнили привычные традиции божественных триад. "Святая Троица" церкви стала удобным инструментом для "адаптации" бывших язычников к новой форме государственной религии. Религии, которая, впрочем, все меньше походила на то учение, которое оставил Иисус...

Спасибо дорогой Сергей! Спасибо что делишься глубокими иследованиями.

ОтветитьУдалитьКлимент, "Апостольские постановления"

ОтветитьУдалить_______

http://mstud.org/library/c/CA/6CA.htm#8

_______

Потом явились и другие виновники других нелепых учений. ... другие, что три бога, совершенно различные, безначальные, всегда существующие вместе.

..... 11. А мы, чада Божии и сыны мира, проповедующие священное и правое учение благочестия, возвещаем, что один только Бог, Господь Закона и пророков, Творец всего, Отец Христа;

________

Эти учителя нелепых учений и принесли все это в христианство.

Идея о триединстве Бога испокон веков принадлежала наследникам санскритской клинописи, а именно индусам. И толькособо Вотприобретала свою укреплённую форму опосле воплощения Богов из Тримурти на Земле-матушке. причем тут Египтяне, не припомню ничего подобного.

ОтветитьУдалить